Voici un article sournois et rusé qui fera la joie des fumeurs, et naturellement le désespoir des non-fumeurs ou pire, des fumeurs repentis!

Pour être tout à fait honnête, il me faut tout de même préciser que depuis que j'ai publié cet article (à plusieurs reprises, d'ailleurs), j'ai changé radicalement mon fusil d'épaule !

«Il n'y a plus que sur Internet qu'on peut encore trouver des "Zones fumeurs", donc j'en profite pour commettre cet article sans malice, mais néanmoins déconseillé aux non-fumeurs!»

"Ce qui différencie le mieux l'homme de l'animal c'est la pipe"

(Roger Gilbert-Lecomte)

"S'il n'y avait pas la Science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de cinq ans ?"

(Pierre Desproges)"Article 1 : le tabac est un poison.

Article 2 : tant pis."

(Sacha Guitry)

" Cessez de fumer, sinon vous mourrez jeune." C'était l'une des recommandations favorites de Sarah Bernhard. - Bah ! répliqua un jour Sacha Guitry, mon père a soixante-deux ans et il fume toujours. -S'il ne fumait pas, s'écria-t-elle, il en aurait au moins quatre-vingts ! (anonyme)

"Il n'est rien d'égal au tabac : c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre."

(Molière, extrait de Dom Juan)

"Aimer sans être aimée, c'est vouloir allumer une cigarette à une cigarette déjà éteinte."

(George Sand)

"Les cigarettes ont au moins le charme de vous laisser inassouvi."

(Oscar Wilde)

"On bourre sa pipe avec le tabac qu'on a."

(Proverbe québécois)

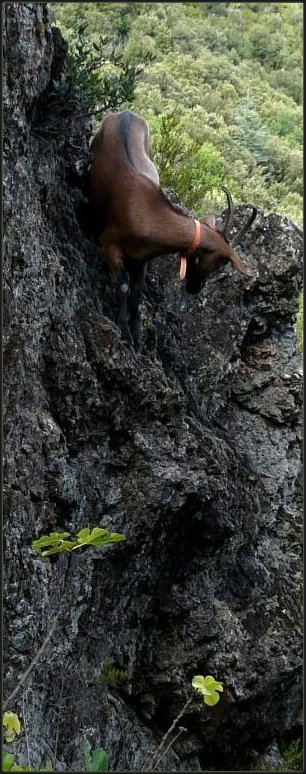

Quelques exemples de "choses" qui tuent :

Windows, quand ça plante toutes les cinq minutes...

Respirer, quelle drôle d'idée, l'oxygène nous oxyde, nous consume, nous brûle à petit feu, la vie organique n'est peut-être qu'une lente combustion qui sert à produire du sens à partir des éléments physiques, mais tout de même...

La chanson qui tue :

Et pour finir, le lien qui tue...

Ami non-fumeur, passe ton chemin

Ou attends-toi au pire

Cliquer sur ce lien

Ne te fera pas rire.

le lien qui tue